2018年教育行業復盤:中產焦慮是增長最大動力,學前教育迎來新機遇

今年以來,教育行業最值得注意的變化體現在兩方面。

其一,K12 教育行業受到前所未有的政策整頓和規范。

其二,新機會開始在K12兩端,尤其是學前教育。

近日《2018年教育行業藍皮書》發布,從中高考改革、K12、民辦教育、早幼教、素質教育、STEAM、職業教育等教育各領域,復盤了今年以來的發展的主要變化趨勢,以及面臨的問題和挑戰。

從報告中,我們可以看到一些重要觀點,整理如下。

中產焦慮是行業增長最大動力

2017年,全國教育經費總投入為42557億元,比2016年增長9.43%。其中,國家財政性教育經費為34204億元,比上年增長8.94%。在全國教育經費總投入中,全國學前教育經費總投入增長最快,高職高專緊隨其后。對應到政策層面,是國家加大了在普惠性幼兒園和職業教育等領域的投入。

2017年的新出生人口數不止遠低于政策預期,也比2016年下跌了63萬。考慮到2017年僅是放開二孩政策的第二年,未來二孩政策對新生人口數量的利好影響將持續下降直至出清。

影響每年新生人口數量的是育齡人口和生育率。隨著90后進入育齡期,根據1990-1999年每年新出生人口的走勢看,未來育齡人口將呈現斷崖式下跌。育齡人口下跌加上較低的生育率,未來新出生人口數量或將大幅下跌。

對于中產階級而言,向上的通道越來越窄,向下的大門卻永遠敞開。中產階級家長為了保證子女待在現有的社會階層里不滑坡,會在子女的教育投入上不斷加碼。對于教育行業而言,中產焦慮將是行業增長的最大動力。

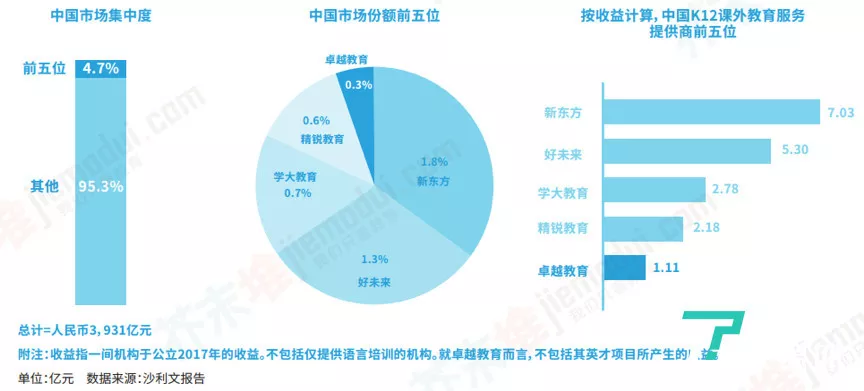

“合規”與“減負”挑戰K12中小機構生死

K12作為教育行業發展歷史最久、市場規模最大的細分賽道,既是“英雄輩出之地”,也是“兵家必爭之地”。隨著 K12 營收前5名即將全部登陸二級市場,頭部機構陣容基本確定,在線教育第一梯隊成型,To C 創業風口難再覓,2018年 K12 行業開始進入成熟期。

同時,與教育政策緊密相關的特性,也使得“合規”與“減負”成為 K12 行業的“緊箍咒”。

過去幾年,K12校外教育發展迅猛。在野蠻生長的同時,衍生出管理混亂、學生負擔加重、“應試化”嚴重等問題。K12在線教育行業在急速膨脹的同時,也面臨的危機和挑戰,比如存在的數據放水,以及大量兼職教師的資質、管理等問題。

國務院辦公廳印發《關于規范校外培訓機構發展的意見》,規范校外教育機構問題。其中,明確指出機構“必須有相對穩定的師資隊伍,從事相關學科知識培訓的教師應具有相應的教師資格”,“不得聘用中小學在職教師”;在收費管理方面,“不得一次性收取時間跨度超過3個月的費用”。

此次規范從師資、場地等方面對校外教育機構作出限制,將造成機構辦學成本階段性上升,行業進入壁壘進一步提高。中小機構將面臨合并甚至出局,行業集中度進一步提高。而在內容方面提出的限制,將促使教育機構改變以應試導向為主的學科輔導思路,倒逼機構原有教育內容模式轉型升級。

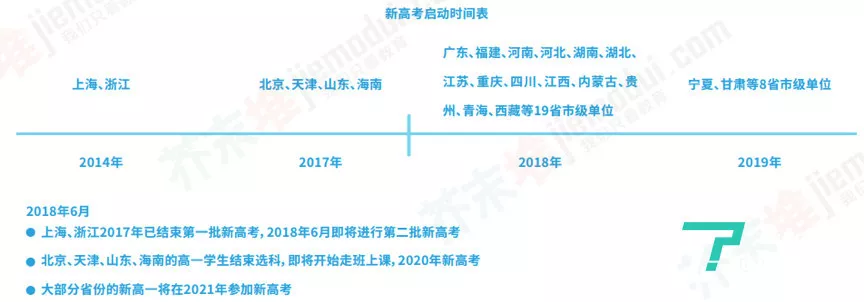

與此同時,在K12領域,新高考是我國自1977年恢復高考招生以來,變化最大的一次考試招生制度改革,且趨勢不可逆轉。

具體來看,新高考改革強調打破分科,擴大學生選擇權;強調增加選考科目和外語考試次數,分散一考定終身的壓力;強化了必考科目的重要性。同時改變招生錄取機制,探索基于統一高考和高中學業水平考試成績、參考綜合素質評價的多元錄取機制,打破唯分數論,高校也比以往更依賴自主招生選拔學生。

這些變化為學校教務教學管理和學生生涯規劃帶來挑戰,催生了市場需求。未來,幫助學校實現走班排課、電子排班、師資培訓、自主招生,以及學科輔導和教學資源的補充都是值得關注的新機會。

另一個值得關注的趨勢是,越來越多的省份全科加入全國卷。公開資料顯示,2018年,我國全部使用全國卷的省市級單位達25個。統一的考試內容減少了不同省市教材、教學內容的差異,降低了區域市場的準入門檻,將有利于大機構跨區域擴張。

學前領域:“內容”和“啟蒙”成為熱詞

2017年5月,教育部、國家發展改革委、財政部和人社部聯合印發的《關于實施第三期學前教育行動計劃的意見》提出,到2020年,全國普惠性幼兒園覆蓋率要達到80%左右。

這意味著現有很多中低端民辦幼兒園的生存空間將被壓縮,轉型成為普惠園或者被學前教育資本收購或成為兩種常見的出路。對于已經入場或者即將入場民辦學前教育的創業者和資本來說,發展或者收購高端園所將更有可能帶來持續穩定的營收。

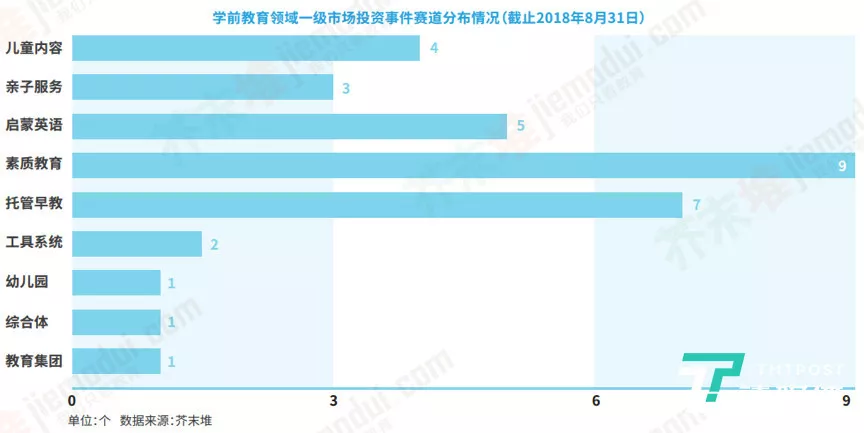

值得注意的是,2017年近四分之一獲得融資的內容類學前教育公司將 AR 繪本、VR 內容作為其內容的最大特色。隨著數字出版及相關技術的日臻成熟,挖掘內容的交互性、增加內容的趣味性成為眾多幼兒內容公司的發力之處。

2018年,“啟蒙”成為學前教育賽道的熱詞。截至2018年8月31日,學前教育領域約20%的投資標的都為啟蒙或親子類產品。與此同時,涉及啟蒙功能的產品品類豐富多樣,包括英語、數學思維、感統教育、傳統文化等。親子類產品則直指家庭教育的市場空白,主要為新手父母提供養育、啟蒙教育、家庭互動等方面的課程和內容。

由于新興細分品類產品的出現,2018年學前教育領域目前的融資輪次分布情況基本與2017年類似,即以 A 輪及 A 輪之前的融資為最多。這既反映出學前教育領域對創業者的吸引力,也意味著已經入場的創業者尚未將值得信賴且復制性高的商業模式完全跑通。

素質教育的機遇與困境

近年來,政府出臺了一系列教育政策以全面推進素質教育。技術的進步與家庭消費水平的提高,也使得素質教育行業受到越來越多的關注。

伴隨著監管層對校外培訓機構的治理加強,部分傳統教育機構也開始涉足素質教育。但素質教育賽道依然面臨共同的困境:

以線下為主,租金高企模式較重

藝術類中的舞蹈教育,球類、體能、冰雪等體育類教育,研學/游學/營地類項目,均依賴于場地資源。這不僅造成租金、人力成本高昂,還使得機構發展受制于區域,模式較重,擴張緩慢。

重交互體驗,師資水平無法匹配

線下場景的最大優勢即交互式體驗,而體驗的效果直接取決于師資水平。相較于 K12領域,素質教育行業的人才存在著巨大的缺口,一些專業品類(如小眾樂器)等往往找不到合格的教師;同時由于執教門檻低,師資水平常常參差不齊。

課程同質化,評價體系標準缺失

素質教育機構常遇到課程產品同質化的問題。一方面,素質教育各細分賽道都已有機構進入,新入局者很難找到尚未開發的藍海;另一方面,行業門檻較低,課程內容易被其他機構復制。

行業偏零散,從中突圍并不簡單

從小作坊模式走向規模化發展,機構會遇到課程標準化與教學個性化難統一、師資留存率低且供應不穩定、管理模式不成熟、異地擴張粗放等系列問題。