深度解讀第三輪新高考改革方案,這八大趨勢和變化值得關注!

4月23日,第三批加入高考改革的河北、江蘇、廣東、遼寧、湖北、湖南、福建、重慶等8省市一同發布高考改革方案,宣布2018年秋季入學新生實行新的選科制度,2021年高考采用新的高考方式。

第三輪8省市的新高考改革釋放出哪些信號?與第一、二批改革方案相比有哪些趨勢和變化值得我們關注?對于尚未開展新高考改革的其他省份有哪些參考價值?內參君帶來獨家解讀。

先前兩批開展新高考改革的六省市中,上海、北京、山東、天津、海南五省市均采取“3+3”的選科組合模式,即語數外3門統考科目為必選,從物理、化學、生物、歷史、地理、思想政治選3科作為選考,選考實行等級賦分制。而浙江采取“7選3”,語數外3門必選,在上述六門選考科目基礎上增加技術選考,也實行等級賦分制。

但是上海和浙江的新高考改革從實施開始,就飽受爭議,尤其是物理被眾多考生拋棄。

浙江的選考數據顯示,2017年高考浙江全省29.13萬考生,但是選考物理的只有8萬人,占比僅有27.4%。

在上海,實行新高考改革第一年,選擇物理科目的考生也僅占總人數的30%。

與此同時,原定第三批實施新高考改革的省市有18個,但是去年有過半省市因為各種原因推遲新高考改革,最終僅有廣東、河北等8省市確定如期開展。導致很多省市推遲的原因是“3+3”的選科模式下,總共會產生20種組合方案,學校需要按照學生選科方案重新分班,實行走班制。走班制脫離了班主任的管理,對于學生的自控能力和時間安排能力有非常高的要求,而從學校角度來看,則需要更多的師資和場地來實施走班。

目前,各省的教育發展水平不均衡,很多地方還不具備實施高考改革的條件,所以對于改革也處于觀望的狀態。但是新高考改革勢在必行,教育部部長陳寶生也于2018年3月表示,對2018年啟動新高考改革的省份,教育部將逐省評估,條件達到了就批準啟動,達不到就創造條件,達到了再啟動,實事求是、不湊數。

從“3+3”到“3+1+2”,體現的是一種務實的變化,新的選科組合模式突破了6選3的限制,一定程度上解決了原有問題,但是究竟會產生什么樣新的問題,還需要在實施后進一步觀察。

當然,新高考的改革還在探索階段,各省市也會針對出現的一些新問題出臺相應的解決方案,考慮到各省市教育發展水平不一,未來新高考的選科組合模式也會結合各省市實際情況,保持“3+3”和“3+1+2”并行,甚至出現一些新的改革方案,出現百花齊放的局面。

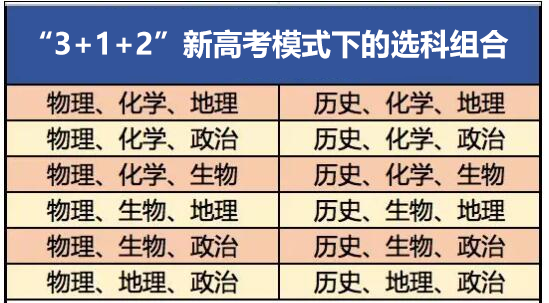

“3+1+2”的選科組合模式是在聽取廣泛意見的基礎上推出的,考慮到先前實施“3+3”選科組合模式出現的一些問題以及各省市教育發展的現狀,這種模式僅有12種選科組合,相對于其他省份20種甚至35種選科組合,考生的選擇空間變小,但是卻可以與現有師資、教室等條件有效匹配,在走班排課等方面為高中學校提供了了便利,為那些教育資源相對缺乏的縣城等地區實施新高考改革提供了可能性。

同時“3+1+2”的選科模式把物理和歷史作為首選科目,并按照原始分數計入總成績,提高了兩個學科的重要性,也避免了因為物理學科學起來難度大而出現了“棄考物理”的潮流。

當然,這種模式也為高校人才培養提供了便利。物理是大學自然學科的基礎,是現代應用技術的基礎,是工科學生繼續學習的基本保障,是培養學生理性思維與數理邏輯的一門重要學科,是培養學生科學核心素養的一門重要學科。歷史也是大學人文社會學科的基礎,是培養學生思辨能力的一門重要學科,是提升學生個人修養以及進一步研究的重要基礎。將這兩門科目作為首選科目,有利于考生為進入大學開展專業學習奠定扎實基礎,有利于高校相關專業對學生的培養。

與前兩批展開新高考改革的浙江、上海以及北京、天津、海南、山東不同,此次加入新高考改革的8省市不約而同地都選擇了“3+1+2”的選科組合模式,高考滿分750,具體計算方式為:

語數外三門統考科目,每科滿分150,共計450分,按照卷面分計入總成績;

物理和歷史選擇一科作為首選科目,滿分100,并按卷面分計入總成績;

思想政治、地理、化學、生物四門選擇兩門,并且實行等級賦分制,每科100分,起點賦分30分,劃分為A、B、C、D、E 5個等級,最高100分。

相比較浙江和上海等級賦分制度的“簡單粗暴”,此次開展新高考改革的8個省份的等級賦分制顯然更“精細”。

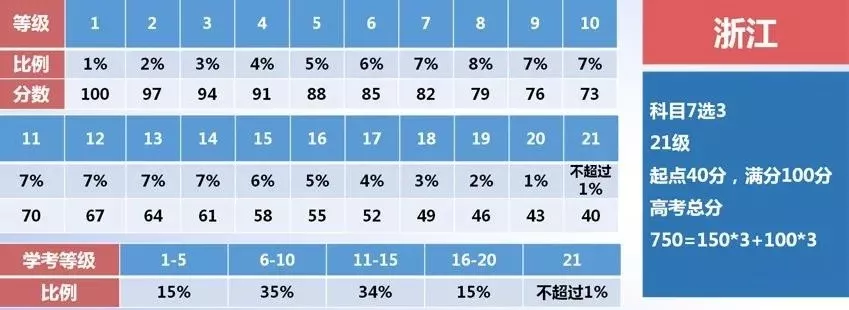

浙江省起點賦分40分,滿分100分,共分21個等級,每個等級分差為3分。

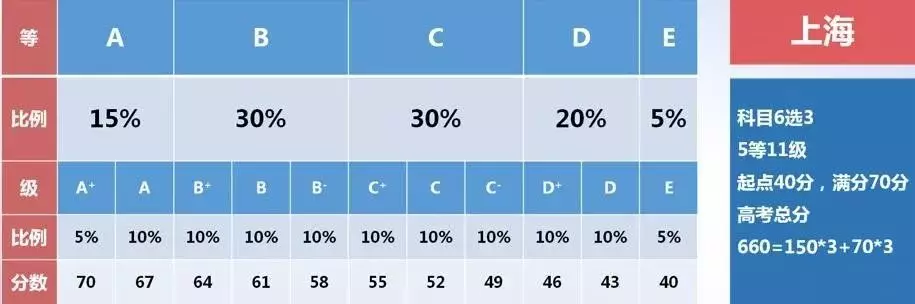

上海起點賦分40分,滿分70分,共分為5等11級,每個等級分差為3分。

浙江省和上海市的賦分極差分別只有60分和30分,對考生的區分度比較低,容易出現同分不同質的現象。

在浙江,每年大約30萬的考生參加高考,平均每門選考科目約有15萬考生。以第8檔79分為例,考生占總人數的8%,約1.2萬人該選考科目都是79分,很顯然這1萬多人的區別沒有體現在分數中,非常不利于高校選拔人才。

但是新的等級賦分制度下,不同考生分數不同,最后的賦分也不一樣,區分度也就出來了,也避免了之前等級賦分制出現的同分不同質的問題。

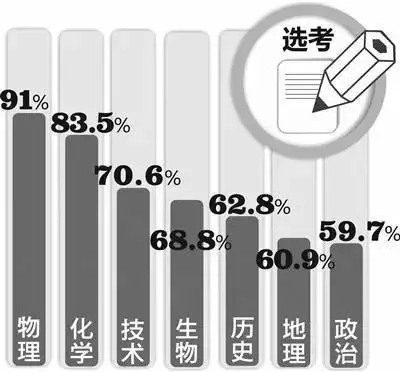

之前浙江、上海的高考改革出現了“棄考物理”的現象,而“3+1+2”的選科組合模式有效地規避了這一點,但是化學很可能成為新的被拋棄的科目。由于物理變成必選科目,在化學、生物、政治、地理四科中,化學最難,因此結合之前物理學科難度大而出現的“棄考物理潮”,化學很可能成為下一個被考生拋棄的選考科目。

但是從長遠來看,化學是除物理外,最被高校認可的選考科目,在浙江,有83.5%的高校專業對選考化學有要求,因此化學告急對于高校招生來說又提出了新的難題。

“3+1+2”的選科組合模式,物理和歷史被劃分為兩個不相容的科目,也無法同時選擇,導致部分在兩門學科都很擅長的考生無法充分發揮自身優勢,確實也成為一大遺憾。

針對歷史物理不能同時選擇的問題,內參君建議可以將4選2改為5選2,這樣會有4種新的選科組合(物理+歷史+政治、物理+歷史+地理、物理+歷史+化學、物理+歷史+生物),共計16種選科組合。考生可以根據自己實際情況,將物理和歷史其中一門作為首選科目以原始分計入總成績,另一門作為再選科目以賦分計入成績。但是這種方式可能會影響招生計劃的制定。

其實無論是哪種選科組合,都不可避免的出現一些問題,都需要在前期做好充分調研,分析各種方式的利弊,最大程度保證學生的選擇權和高考的公平性。

和之前實施新高考改革的六省市外語科目一年兩考不同,此次展開新高考改革的8省市外語科目均采取一年一考,考生只能參加每年六月份的統考,并計入總成績。這也有利于避免再出現類似于浙江省英語“加權賦分”的鬧劇。

但是有些省份筆試和聽力分開考,有些省市筆試和聽力合在一起考,而且分值權重也不完全一樣,大部分省市120分筆試+30分聽力,廣東省則是130分筆試+20分聽說。遼寧外語科目聽力部分30分,筆試部分120分,但是2021年、2020年,聽力成績不計入外語成績,外語成績以考生外語筆試成績的1.25倍計入。

當然,各省市也沒有完全限制死外語考試次數,河北、湖南等省份還提到條件成熟時,外語科目改為一年兩考,給了考生一次更多的選擇機會。

目前,8省市均采取“院校專業組”的志愿填報方式,高校錄取將按選考物理、選考歷史兩個大類列招生計劃、分別劃線、分別投檔錄取,考生以“院校專業組”方式填報志愿。

根據湖南省對報考政策的解讀,同一高校的不同“院校專業組”之間沒有聯系,符合填報資格的考生可以填報某所高校的1個“院校專業組”,也可以填報同一所高校的多個不同的“院校專業組”;既可以連續填報同一所高校的不同“院校專業組”,也可以間隔填報同一所高校的不同“院校專業組”。

實行“院校專業組”的志愿填報方式,有利于維護學校招生自主權,還可以保證考生的選擇權,又盡可能避免考生因身體等原因受限于某專業而被退檔問題的發生。

此次宣布實行新高考改革的8個省市,無一例外,均在改革方案中提到高考錄取要堅持“兩依據,一參考”的招錄新機制,即普通高校統一考試招生錄取將建立基于統一高考和普通高中學業水平考試成績、參考綜合素質評價的招生錄取新機制。

目前,在已經實施新高考改革的省份中,浙江大力推行“三位一體”綜合素質評價錄取,“分類考試、多元錄取”的理念深入各大高校,上海、江蘇、廣東、山東等省份也有部分高校積極嘗試綜合評價錄取的方式。未來,綜合評價或將成為高校招生錄取的主流模式。

比如在浙江省,“三位一體”綜合評價招生已經取代高考統一錄取,成為部分一流名校錄取的主要方式。

2018年北京大學在浙江共錄取約210人,裸分錄取僅10人,比例僅為4.8%,而“三位一體”錄取85人,占比超過40%!

清華裸分錄取總共錄取約180人,裸分錄取僅8人,占比僅4.4%,而“三位一體”錄取105人,占比高達58%!

綜合評價招生已經成為名校招生的主流選擇!

綜合看各省市的綜合評價招生錄取方式,都是將學業水平測試、高校綜合素質評價和高考三方面評價融合在一起進行招生。很多行業人士認為,隨著新高考改革的推進,全國大部分地區都將開始實施綜合素質評價錄取。

綜合評價招生本質上也屬于高校自主選拔招生的范疇,打破了之前高校招生錄取標準單一,“唯分數論”的桎梏,對于學生的評價更加全面、立體。學生在報考時需要考慮的因素也更多,也對高中學生在學習過程中的升學規劃、綜合能力和素質等方面提出了更高的要求。